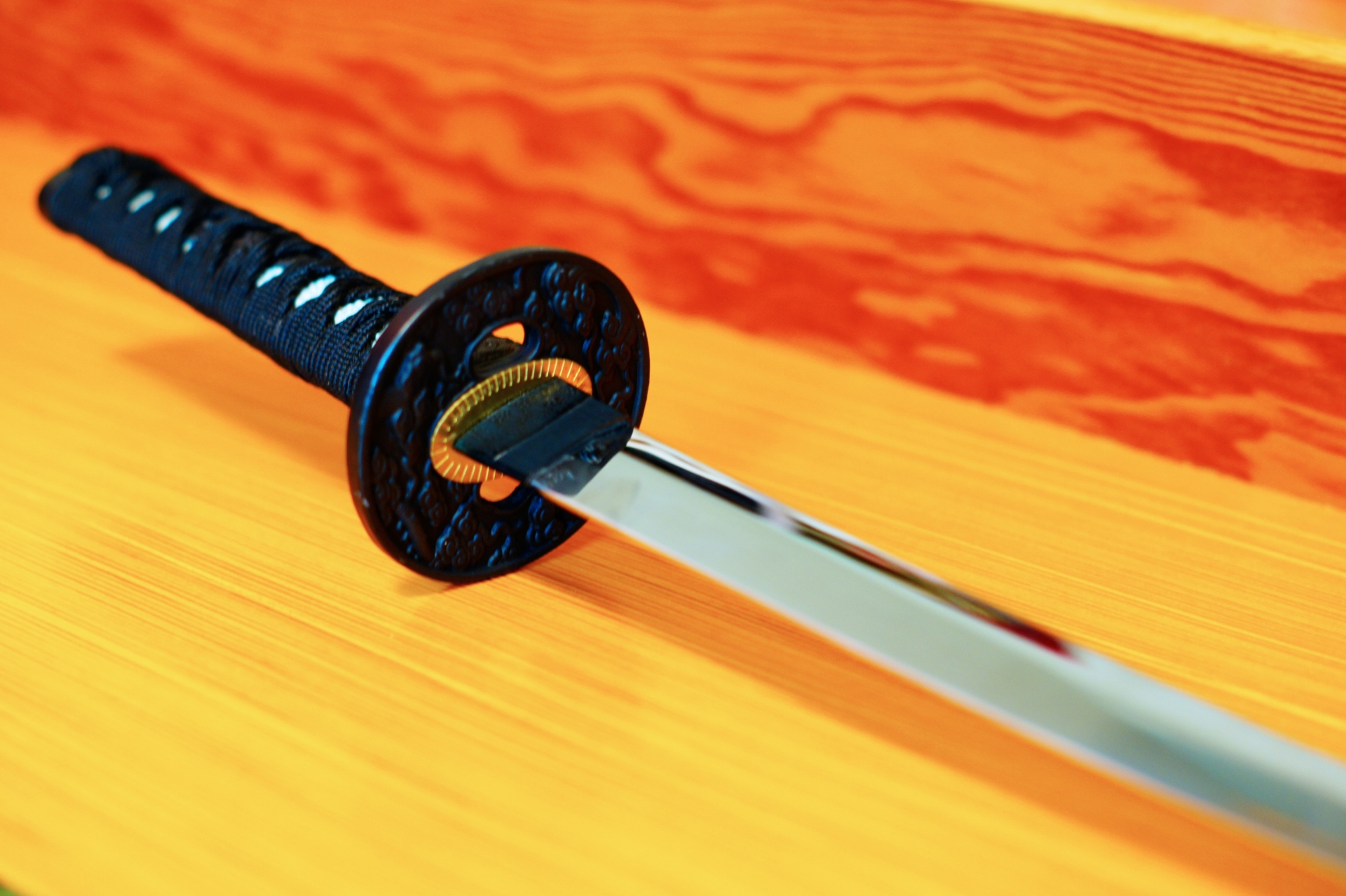

刀剣の始めと剣(たち)

平安時代から中期頃にかけては、直刀(刀身に反りがない刀)が盛んに使われていました。それから直刀から彎刀に移行していく時期に入りますが、正しい年代については諸説あると言われています。彎刀は鎬造(しのぎづくり)と呼ばれる作りが現在の主流になっており、本造りと呼ばれることもあります。鎬筋と、横手が存在する、刀の基本形です。鋒のみが両刃になっている切刃造大刀は、平安の初期に作られた小烏造大刀(こがらすづくりたち)と呼ばれるものが全ての原型と考えられています。しかし平安時代の前記から中期は、文献などが乏しく、歴史的に解明が難しくなっています。平安時代の中期から後期には、和名類衆紗などの文献が残っており、ここに多くの種類の刀剣の名称が載るようになります。例えば剣(たち)に宝剣、大刀に須賀利大刀、金装大刀、横刀に雑作横刀などが存在するようです。同じ「たち」という読みでありながら、剣・大刀と漢字を使い分けていることが特徴です。東大寺献物帳を見ると、陽宝剣(ようほうたち)、金剛荘剣(こんごうそうたち)といった名称が並んでおり、「たち」を「剣」として宛てていたことが分かります。これは、刀剣自体の形が違うから使い分けていたわけではなく、使っていた人の身分によって呼び方を変えていたと考えられています。神器の宝剣など、身分が高い人が佩刀していたものに関して「剣(たち)」という言葉を使っていたようです。また、平安時代後期以降に製作された三鈷柄剣(さんこづかけん)などを剣と呼んでいることから、やはり刀自体の構造の特徴よりも仏教の儀器として扱われてきたかどうかなど、神器としての側面があるかどうかが「剣」として重要ではないかと考えられているそうです。